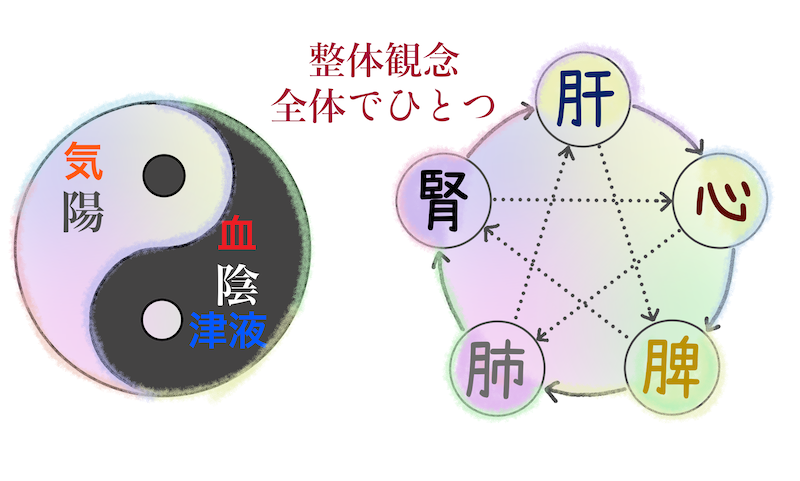

中医学がもっとも大切にする“整体観念(せいたいかんねん)”という考え方があります。これは“全体でひとつ”、全てはひとつのまとまりである、という視点です。人でいうと、体内の臓腑・器官・組織などそれぞれ異なる機能が、バラバラに存在しているのではなく、すべてが密接に関連し、協調してひとりの人間を作っていると考えます。逆にいうと、“個々を切り離して考えるわけにはいかない”ともいえます。

中医学は陰陽五行学説など様々な理論に基づいていますが、たとえば陰陽であれば陰陽バランスの調和、五行であれば五行の関わりが過不足なく円と星を描く、この正常なバランスを健康だと考えます。中医学は「からだ」と「こころ」を分けないので、こころが健康であることも大切です。また、人間は自然界の一部なので(天人合一)、季節や住む土地の環境を考えたバランスも重要です。

哲学的でむずかしく聞こえますが、薬膳でいうと、たとえば「胃腸の調子が悪い」場合、ただ脾胃に良い食材を食べるのではなく、

Aそれが冷えからくる不調ならお腹を温める食材を使い

Bストレスが原因であれば脾胃だけでなく肝も助け、気を巡らせる食材を使い

C梅雨時で湿度が高い時季のお腹の不調なら湿を取る食材を使う

など、問題の原因を探り、全体の調和を整えるようにします。

整体観念の考え方に基づいて不調の原因を見極めて、補ったり、余分なものを取り除いたりして整えるのが薬膳の役割であり、薬膳が目指す健康です。