レシピの説明でも「脾」や「肝」という言葉が出てきますが、これは五臓のことです。

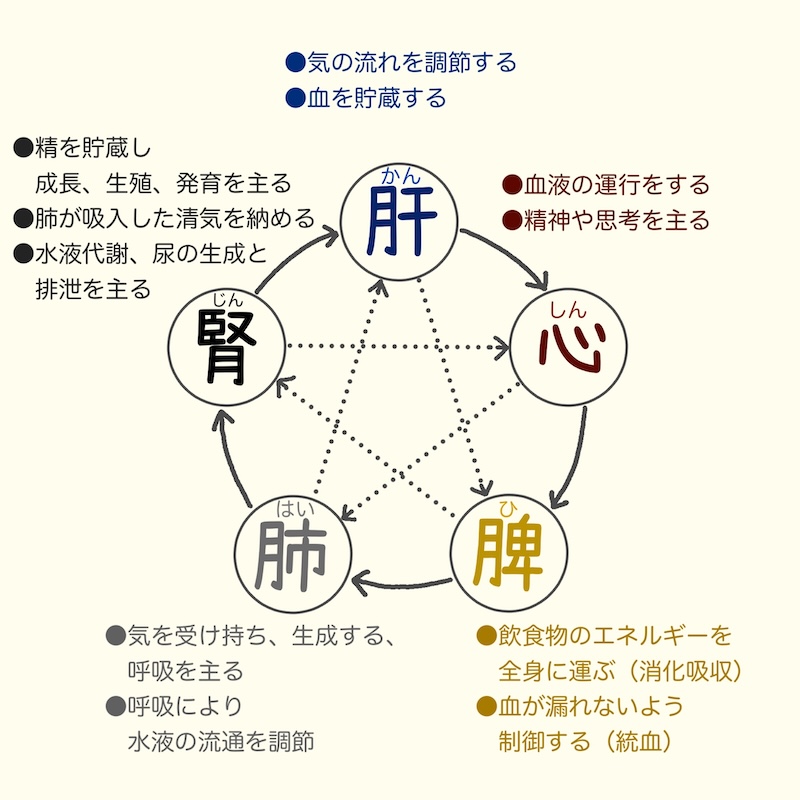

五臓とは肝・心・脾・肺・腎のことですが、中医学では単なる臓器の名称としてではなく、その「働き」も含んでいるのが西洋医学との大きな違いです。たとえば肝は、肝臓という意味ではなく、血を貯蔵し、気の流れを調節する役割を含みます。

肝がダメージを受けると、気の流れが滞り、イライラ怒りやすくなり、また月経などで肝が貯蔵する血が足りなくなると、めまいや足がつりやすいといった症状が出やすくなります。

さらに肝を診るときは、肝ひとつだけでなく、関係する体の部位(肝なら目、筋、爪など)、感情(怒)、表裏関係の腑(胆)など様々な方向から症状や原因を探るのも中医学の特徴です。

自分の不調がどの臓から来るのか、体のどこに表れているのかを知ることが、養生の大切なポイントにもなってきます。とはいえ・・それを自分で見つけるのはなかなかむずかしいものです。

そんなときは、ぜひ薬膳てらすの体質診断を試してみてください。簡易的ではありますが、中医学の理論に基づいて、様々な問診からあなたの不調の原因、体質を導けるよう作りました。